Vom Atelier ins Büro

… und zurück

Nach einem Studium der freien Kunst an der Burg Giebichenstein Halle bei Prof. Ulrich Reimkasten (FG Malerei/Textil) und dem Beginn der Freiberuflichkeit 2004 hat sich mein Fokus leise von der freien künstlerischen Arbeit in Richtung des Angewandten

verschoben.

Schon die ersten Kunst-am-Bau-Projekte noch während des Studiums waren weniger vom künstlerischen Solitär

geprägt als stark raum- und nutzungsbezogen. Es folgten weitere Projekte im Bereich der raumbezogenen Kunst, künstlerische Raumplanungen und reine Farbkonzeptionen.

Inzwischen stehen Ausstellungsgestaltung und Grafik im Vordergrund, vor allem in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung, so dass das Angewandte

nunmehr oft das Freie

zum Gegenstand hat.

Die Abgrenzung von frei

und angewandt

, von zweckenthobener Kunst und dienendem Design, von künstlerischem Genius und reiner Dienstleistung ist schwierig, die Übergänge sind fließend. Oft bleibt die Herangehensweise eine künstlerische

. Die folgenden Arbeitsschwerpunkte greifen, wenn das Projekt dies zulässt oder sogar verlangt, stark ineinander.

Grafik

Der Schwerpunkt der grafischen Gestaltung liegt im Kunst-, Kultur- und Bildungsbereich, neben der Ausstellungsgrafik selbst häufig in der Erstellung ausstellungsbegleitender Medien und Drucksachen – von Katalogen und Broschüren über Plakate, Banner, Faltblätter, Einladungen und Anzeigen bis hin zu Screengestaltungen.

Mit Fokus auf Typografie und Weißraum ist die gestalterische Grundhaltung eher sachlich und reduziert, gelegentlich verspielt und unkonventionell, insgesamt frisch und offen. Das Leistungsspektrum umfasst Layout, Infografik und Illustration, auf Wunsch auch Logo- und Corporate Design.

- Konzeption von medienübergreifenden Projekten: Typografie, Farbe, Formensprache, Gestaltungsraster

- ggf. Vorschlag geeigneter Medien

- Prüfung der vorhandenen Materialien in Text und Bild auf Vollständigkeit und Qualität, ggf. Empfehlung für ergänzende Materialien

- Entwurf in Abstimmung mit dem Auftraggeber

- Umsetzung des freigegebenen Entwurfs

- ggf. Bildbearbeitung

- Autorenkorrektur

- Aufbereitung der Druckdaten

- ggf. weitergehende Herstellungsbetreuung

Ausstellungsgestaltung

Im Vordergrund der Ausstellungsgestaltung steht – nicht ganz überraschend – das jeweilige Ausstellungsthema und seine publikumsgerechte Vermittlung. Dramaturgie und Inszenierung, räumliche Struktur und Rhythmisierung, die Auswahl der Präsentationsmedien, die Detailplanung zur Platzierung von Werken und Exponaten und die gezielte Staffelung von Informationsebenen mit kleinerer oder größerer Detailtiefe für nieder- oder höherschwelligen Zugang dienen einzig seiner bestmöglichen Aufbereitung und schnell erschließbaren Darstellung.

Die enge Zusammenarbeit und wiederholte Abstimmung mit Kuratoren und Museumspädagogen zur Herausarbeitung der inhaltlichen Schwerpunkte und der inszenatorischen Stoßrichtung ist generell, vor allem aber bei fachspezifischen Themen sinnvoll.

Die Balance zwischen optimaler Inszenierung der Exponate und maximaler Zugänglichkeit der begleitenden Information stellt oft eine gestalterische Herausforderung dar. So müssen beispielsweise konservatorische Vorgaben wie die starke Reduzierung der Beleuchtungsstärke auf Grafiken und anderen lichtempfindlichen Objekten und die Lesefreundlichkeit der Begleittexte aufeinander abgestimmt werden, ohne die Wirkung der Exponate durch übergroße Beschriftungen zu schmälern.

Temporäre Sonderausstellungen werden, je nach Budgetsituation des Veranstalters, tendeziell eher funktional und pragmatisch, oft unter Einbeziehung vorhandener Galerieausstattung konzipiert, Dauerausstellungen mit neuen Einbauten deutlich aufwändiger und hochwertiger, ggf. gemeinsam mit Innenarchitekten geplant.

- Abgrenzung des Gestaltungsumfangs: reine Gestaltung oder Mitarbeit an inhaltlicher Konzeption und Ausrichtung, Budget- oder offene Planung

- Dramaturgie und Ablauf, Struktur und Rhythmisierung der Ausstellungsräume,

Geschichte

, die erzählt werden soll, Inszenierung der zentralen Werke, Platzierung der Exponate - Vorschläge zur Auswahl der Medien und Staffelung der Informationsebenen

- Abstimmung Ausstellungsgestaltung und Erscheinungsbild in begleitenden Medien: Typografie, Farbe, Gestaltungsraster

- Vorentwurf und Entwurf in Abstimmung mit Kuratoren

- ggf. Kostenschätzung

- konkrete Planung zur Umsetzung durch Gewerke und Galerietechniker

- ggf. Kostenplanung

- ggf. Zuarbeit Ausschreibung/Auftragsvergabe oder eigene Vergabe

- Ablaufplanung

- Abstimmung technische/technologische Umsetzung mit ausführenden Gewerken und Galerietechnikern

- Umsetzungsbetreuung während des Ausstellungsaufbaus

- Prüfung der fremdvergebenen Leistungen

Farbkonzepte

Da Farbe nie frei, sondern immer einer Oberfläche, einem Material und schließlich einem Körper verhaftet ist, ist der Begriff der reinen Farbkonzeption

etwas eng gesteckt. Kubatur, Material und Oberfläche bestimmen – in dieser Reihenfolge – die menschliche Wahrnehmung viel stärker und so sind neben der eigentlichen Farbplanung häufig auch Raum- und Materialentscheidungen zu treffen.

Das Zünglein an der Waage ist schließlich das Licht und der abgebildete Bereich des Farbspektrums, der ein und denselben Farbton sehr unterschiedlich wirken lassen kann. Wirkung und Intensität von bläulichem Tageslicht, rötlich-warmem Kunstlicht und des farbverflachenden begrenzten Spektrums der meisten Energiesparlampen und LEDs müssen in die Farb- und Raumplanung einbezogen werden. Sowohl der Umgang mit gegebenen Lichtsituationen wie auch die Lichtplanung in neu auszustattenden Objekten spielen in das Aufgabenfeld der Farbplanung hinein.

- Abgrenzung des Gestaltungsumfangs: reine Farbkonzeption (gegebene Skalen bereits geplanter Materialien) oder Farb- und Materialkonzeption sowie ggf. Lichtkonzeption; auf Wunsch Einbindung künstlerisch gestalteter Flächen und Elemente oder Einbindung in ein bestehendes oder zu schaffendes Orientierungs- und Leitsystem

- ggf. Aufnahme zu erhaltender Bestandsfarben und Bestandsoberlfächen

- Vorentwurf, ggf. in Varianten in Abstimmung mit Auftraggeber und Nutzern

- ggf. Kostenschätzung

- konkrete Planung zur Umsetzung durch Gewerke bzw. eigene Umsetzung bei künstlerischen Elementen

- ggf. Kostenplanung

- ggf. Zuarbeit Ausschreibung/Auftragsvergabe oder eigene Vergabe

- Ablaufplanung: Einbindung in den Bauablauf und Koordination der Gewerke

- Abstimmung technische/technologische Umsetzung mit ausführenden Gewerken

- einfache oder handwerklich-technologische Umsetzungsbetreuung, ggf. eigene Umsetzung

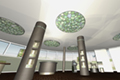

Kunst und Raum

Am Anfang eines Kunst-und-Raum bzw. Kunst-am-Bau-Projektes steht natürlich der Wunsch des Auftraggebers nach einer wie auch immer gearteten künstlerischen Intervention

in Raum oder Fläche, eines erkennbar künstlerischen Eingriffs, der weder der Sphäre der Innenarchitektur noch der des Designs zuzuordnen ist. Wie weit die künstlerische Freiheit dann tatsächlich geht, hängt neben den Vorstellungen des Auftraggebers und der Nutzung des Raumes auch stark vom Budget ab.

Der Kunst-Standort kann sich durch extreme Zuwendung zum Gegenstand, aufwändige Techniken, eine überraschende Idee, die im funktionalen Zusammenhang von Raum und Nutzungsvorgaben eine neue Perspektive schafft, oder den Einsatz unkonventioneller Materialien auszeichnen. Er kann sich bewusst von Raum und Kubatur abgrenzen und einen Kontrapunkt setzen – oder sie harmonisch erweitern.

- Formulierung bzw. Konkretisierung der räumlichen, sozialen und/oder ideellen Vision zur Wirkung des Werks – als Briefing oder im Dialog mit dem Auftraggeber

- Klärung der praktischen und funktionalen Rahmenbedingungen: ggf. Nutzungs-, Belastungs-, Sicherheitsvorgaben, Budget

- Vorentwürfe und Präzisierung des Entwurfs in Abstimmungsschleifen mit Auftraggebern und Nutzern

- Kostenschätzung

- konkrete Planung zur Umsetzung durch Gewerke bzw. eigene Umsetzung

- Kostenplanung

- Zuarbeit Ausschreibung/Auftragsvergabe oder eigene Vergabe

- Ablaufplanung: Einbindung in den Bauablauf und Koordination der Gewerke

- je nach Zuschnitt des Projekts: reine Herstellungs- und Umsetzungsbetreuung oder eigene Umsetzung im Atelier, entsprechenden Werkstätten oder vor Ort.

- Prüfung der fremdvergebenen Leistungen